勉強習慣が少しついたので、足し算引き算のレベルも上げていきたい

どのくらいできていればいいのかな?

単純に足し算引き算ができる、

と言ってもどのくらい?

という尺度がそもそも分からないということで、

勉強の履歴とともにご紹介します。

1けたの足し算引き算にもレベルがある

勉強習慣が付くまではキャラもののドリルをやっていました

今後学校の授業やテストをしっかり理解していくために

必要な計算力はどのくらいか気になりました

小1の11月くらいに小1のポケモンドリルは

なんとか終わった、みたいなレベルからのスタートです

とにかく勉強嫌い

本当は、くもんやそろばん、なんでもいいから

塾に入れたい!って思っていたのですが、

本人が、

いやだ!ぜったいいかない!

というものですから、塾には行かせていません

とはいえ、放っておいたら心配すぎるので

同じくらいの子供がいる友人に、

何かやらせてる?

と聞いたところ、こちらのドリルをおすすめしてくれました

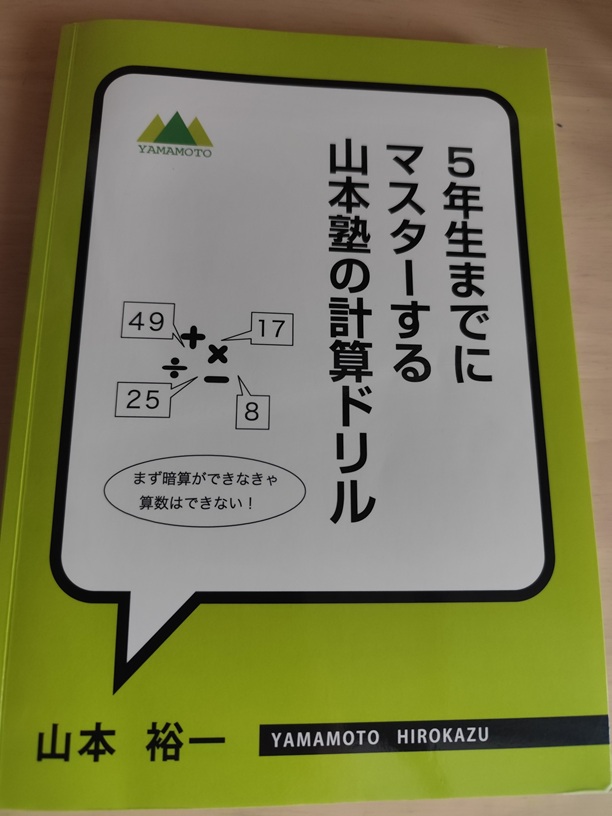

計算のみに特化したドリル

中学受験されるかたには有名とのことでした

5年生までにマスターする山本塾の計算ドリル

添付の塾のリンクで先生自ら使い方のご説明をしていただいていますので、

まずは視聴することをおすすめします

くもんやそろばんもやっておらず、計算が速くなる要素がないので

こちらのドリルを習慣にしてみよう、ということで1年生の12月末くらいから

少しずつ始めてみました

ちなみに日々手計算をしておらず、中学受験の経験もない

親が解こうとしたところ、かなり厳しいタイムでした

〇はなんとか、◎は初見じゃ無理かな、といったレベル

山本塾の計算ドリルの取り組み方

前提として勉強嫌いになられると困るので、

とりあえず1日1枚を目標、他のドリル等をやるときは

やらなくても良いくらいのペースで取り組んでいます

まずは以下のステップを踏むことにしました

①まずは1枚を最後まで解いてみる

②時間がかかっても良いので全問正解

③タイムを計測する

中身はシンプルに計算式が並んでいるのですが、

明確に必須タイム(〇)と目標タイム(◎)が示されています

当面の目標はこの○のタイムを目指しています

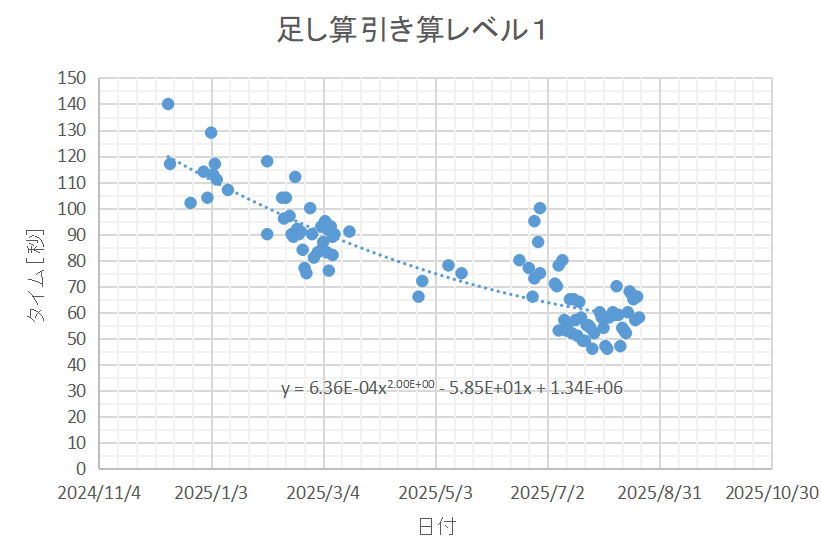

山本塾の計算ドリルの進捗状況

タイムそのものも、成長速度もゆっくりしたものですが、

8か月ほどでようやくレベル1の足し算引き算が○のタイムに

間に合うことが出てきました

◎にはまだまだ届かないですので、引き続きレベル1を

取り組みたいと思います

履歴にすると以下のような感じの伸びでした

最初に全問正解したときは2分20秒かかっていましたが、

8か月ほど経って1分はコンスタントに切れるように

なってきました

計算が早くなった要因は生物学的な成長が半分、

習熟度が半分という感じです

途中途中で間が空いているのは、ちょっとこのままやっても

うまく行かないだろうな、と感じたときに少し距離をおいて

他のドリルをやるようにしていました

期間を空けてすぐは、やっぱりタイムが落ちるのですが

その後数回やって慣れてくると以前よりもタイムが伸びる

という感じの動きです

筋力トレーニングに似ていて、一度落ちてから

超回復するような印象です

山本塾の計算ドリルのメリット

計算ドリルを開始してから気づいたことや

子供の変化についても触れておきます

・姿勢が良くなった

・2桁の筆算のミスがなくなった

・めっちゃ嬉しそう

・タイムの振れ幅は大きい

姿勢が良くなった

幼稚園でお勉強のときは姿勢よくすることを学んだはずなのですが、

家庭学習するときはどんなに言っても、こんにゃくのようにぐにゃぐにゃして

解けない問題が出てくると机に突っ伏していました

でもさすがに1桁の足し算引き算は解けるのと、

タイムを良くしようとして、解いているは自然と姿勢が

良くなっています

計算の速い子は姿勢が良い、

と聞きますが因果関係が逆だったみたいです

計算を速くするために自然と

姿勢が良くなってしまうのですね

2桁の筆算のミスがなくなった

小2になってから7月くらいまでは、カラーテストですら

失点が目立っていました

一方で7月頃に1桁の足し算引き算が60秒を切るように

なってから、学校のカラーテスト等で出る筆算で間違いが

なくなりました

計算速度が上がると精度も上がるというのは、別に先取り

教育や中学受験を絶対するぞ!という家庭でなくても

その恩恵はあるようです

めっちゃ嬉しそう

別に誰と競争しているわけでも、何かご褒美があるわけでもないんですが、

本に書いてある50秒という目標は、本人がすごく意識していて、

ずっといつか超えたいとは言っていました

(かと言って、たくさん練習したりはしないのですが)

7月の末ごろに初めて49秒だったときは、

よっしゃ!!

と言ってしばらくにやにやして嬉しそうでした

別に誰と比べるわけでもなく、過去の自分と比べて成長を感じれるのは

詰め込みとは違っていい勉強だなと思いました

定量評価は大事

山本塾の先生の動画でもおっしゃっていましたが、

ちゃんとタイムにこだわってやるのは大事で、

本人も実感ができるのはとても良いドリルだなと思いました

他にもいろいろ測ってみて分かっていることもあります

・答えを写すだけ、というのを試してみる

・前半と後半に分けてみる

・朝ごはん前にやってみる

答えを写すだけ、というのを試してみる

上のほうに出した散布図で、7月に入ってからプロットが

割と固まっていると思います

実はこのあたりで、

そもそも書くの自体が遅くない?

ということに気が付きました

そこで、毎日1枚やった後に、その隣に答えを写すだけというのを

試し始めてからタイムのバラつきが減りました

これが成長なのか習熟度なのか正確には分かりませんが、

運筆が関係していることは言えるかと思います

前半と後半を分けてみる

こちらはプロットはしていませんが、前半と後半で

ラップタイムも合わせて計測しています

傾向として60秒くらいになるときは、前半が20秒くらいで

後半が40秒くらいです。

これは視線の動きが悪いのか、集中力が落ちてくるのか、

またはその両方なのか分かりませんが、ようやくキャラもの以外での

勉強習慣が付いてきたので、1日2枚にどこかのタイミングで

増やしてみたいとおもいます

朝ごはんの前にやってみる

寝不足だったり、機嫌が悪かったり、体調も一定ではありませんが、

朝ごはんの影響がどのようになるかも少し試してみました

同じような体調であれば、概ね朝ごはんの後にやるよりは

朝ごはんの前にやるほうが5秒ほど速くなる傾向がありそうです

血糖値が高いときにやるよりは、ある程度空腹時のほうが

血液を持っていかれないため、計算力はやはり上がるようですね

まとめ

小4の終わりまでに山本塾の計算ドリルを、すべて〇レベルには

持っていけたらなと思います

中学受験をするなら◎レベルまでもっていく必要があると思いますが、

成長が早いほうでもなさそうなので、そもそも中学受験するかしないか

ニュートラルで、当面は勉強習慣の維持を徹底していきたいと思います

あと2年半継続して計算力は鍛えていきたいとおもいます

また随時1桁の足し算引き算が◎になったら更新したいと思います

コメント