『偏差値』と『年収』は高ければ高いほど良いなどと

揶揄されていますが、そもそも中学受験における

『偏差値』って何なのでしょう?

中学や高校、大学に至るまで学力試験では必ず出てくる

偏差値について改めて考えてみました

中学受験における偏差値

中学受験で使用される偏差値は主に以下の4種類のようです

・首都圏模試

・日能研

・四谷大塚

・SAPIX

ざっくりと数字が高く出る順に、

首都圏模試 > 日能研 = 四谷大塚 > SAPIX

といった感じのようです。

またその値は、だいたい10ピッチで以下のような換算になるようです

首都圏模試の偏差値50

= 日能研の偏差値40

= 四谷大塚の偏差値40

= SAPIXの偏差値30(!)

つまり首都圏模試でちょうど真ん中の成績の生徒は

SAPIXに行くと2%の超レア人材になるようです

各模試のレベルの目安

模試によって出てくる偏差値が違うのは分かりましたが

そもそも模試ごとにどんなレベル感なのかも

調べてみました

首都圏模試:中堅校受験者向け

日能研(合否判定テスト):中堅校~難関校受験者向け

四谷大塚(合不合判定テスト):同上

SAPIX(オープン模試):難関校受験者向け

偏差値の捉え方

あくまで中学受験に受かることを目的にするなら

必要な指標で、しかも1次元でパッと分かりやすいのが

大変便利です

一方で、低学年から『偏差値』に囚われるのはちょっと微妙な

気もしています

例えば小学校の算数の範囲は以下のようなものがあるかとおもいます

・数の性質(倍数等)

・規則性(数列等)

・比(濃度等)

・速度(みはじ等)

・特殊算(つるかめ算等)

・平面図形

・立体図形

このうち、小学2年生であれば学習指導要領に従えば

掛け算がようやく出てくるのは夏休みが明けてから

10月~12月で、それまでは2桁の足し算引き算が中心です

日能研の全国テストでも基本的に学校の範囲のものが半分以上を

占めています

受験したときの記事は以下ご参考ください

そのため、まずは学校のカラーテストレベルを漏れなく

出来るようにして、さらに定着させることを優先にしたいとおもいます

算数検定等で先取りして受けさせると『合格』しているからと

定着がおろそかになってしまいます

小1の終わりに一度できていたはずの

時間の計算ができなくなってる。。。

偏差値を上げる要素

偏差値とはすなわち母集団の分布のうちどの位置にいるかを

1次元で表したものなので、基本的に母集団が同じテストを受けて

その後も母集団と同じように勉強して、再度テストを受ければ

同じ偏差値になります

ですので、以下のような要因がないと基本的に偏差値は

変動しないと思われます

・生物学的な成長期に入った

・母集団が変わった

・勉強の成果が出た

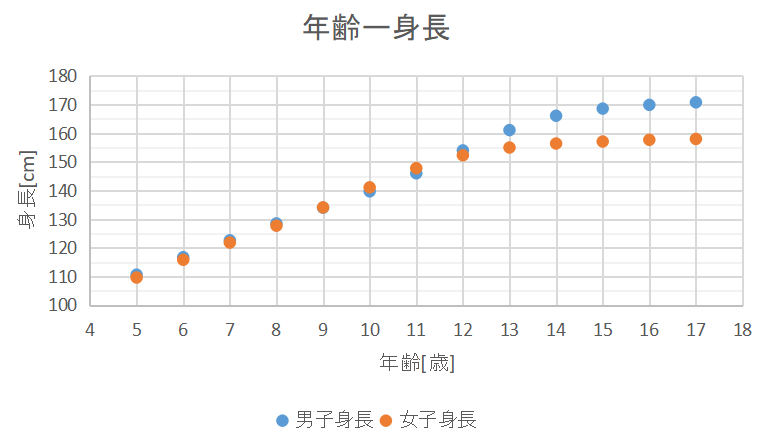

生物学的な成長期に入った

身体の成長と、学力の成長が同一と言える根拠はありませんが、

身長で見ると女子のほうが成長が早いということが

よくわかります

男子は概ね15歳くらいまで伸びるのに対し

女子は13歳くらいで概ね止まります

また中学受験勉強を開始する小4小5(10~11歳)頃には

一時的に男子より女子のほうが身長も大きいです

あとは個々人の特性で早くに成長する子供もいれば

遅くに成長する子供もいるので、そもそも器が大きくなっていない

ところにいくら水を注いでも溢れてしまう

ということにならないように気を付けたいとおもいます

その場合は見切りをつけて高校受験に移行です

母集団が変わった

一般に以下のようなことを起こるようです

・小4になって偏差値が下がった

⇒小4から参入してきた子供のほうが点数が高い

・小5~小6にかけて偏差値が下がったor上がった

⇒偏差値下位層が中学受験から撤退した

そのため本人がどんなに頑張っていて学習自体は進捗していたとしても

偏差値が下がることがあるようです

頑張っているのに偏差値が下がるのは

心が折れそうです

勉強の成果が出た

偏差値が変わる要因で唯一操作できる可能性のあるところですが

成績が余程上位ということでなければ、まずは科目や範囲を絞って

勉強したところの効果測定を模試で確認するというのがよさそうです

例えば国語も算数も偏差値が40だとして、これまで通り勉強しても

周りも同じように勉強しているはずですので、偏差値は変わらないと

予想できます

ですので、算数に絞って、算数だけ計算の練度を上げる、文章題の

問題を正しく読む練習をする、等の範囲を絞ってどうなるか

検証してみるのです

今度の全国テストは算数に絞って試してみます

これで点数も順位も偏差値も上がっていないとなれば

勉強の仕方が間違っていますし、上がっていれば同じ手法で

範囲を広げていくことになります

まとめ

身体的な成長で見ても男子と女子で異なりますし

成長速度も個々人によって違います

また母集団も自分では操作できません

勉強の成果が出ているか確認することも重要ですが

成長や母集団の変化も見ながら冷静に対応したいですね

外部要因の影響が大きいことを常に意識しつつ

偏差値には向き合わないとです

コメント